玉田元康さんは、長年にわたって日本の音楽界を牽引し続けてきたボニージャックスのメンバーとして知られています。華やかなステージの裏側には、常にそばで支えてきた妻の存在がありました。近年のインタビューやメディアの報道によって、玉田元康さんの妻はどのような人物だったのか、どんな夫婦の物語があったのかが少しずつ明らかになっています。

本記事では、玉田元康さんと妻との絆に焦点をあて、その人物像や結婚のきっかけ、認知症と介護生活のリアル、最期の別れと新たな人生、そして玉田元康さんがどのように生涯現役を貫いているのかを多角的に解説していきます。

ボニージャックス玉田元康さんの音楽活動やコンサート、人生の歩みを深く知りたい方にとって、家族や妻の存在がどれほど大きな支えとなってきたのか、さまざまな視点から知ることができる内容です。

玉田元康の妻との絆と最期の別れ|支え合った夫婦の物語

妻はどんな人?名前や性格など人物像を紹介

妻との出会いと結婚のきっかけとは

妻の認知症と介護生活|玉田元康が語る夫婦の時間

妻の死と別れの瞬間|玉田元康が抱いた喪失感と覚悟

妻の死後に始めた老人ホームでの仕事とは

結論:妻との絆が「生涯現役」の原動力になった

妻はどんな人?名前や性格など人物像を紹介

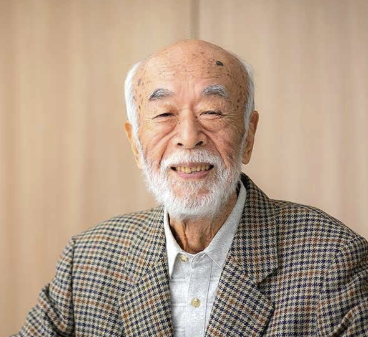

玉田元康さんの妻については、長年公には多くを語られてこなかったものの、近年のインタビューやメディア掲載を通じて少しずつその人物像が明らかになってきました。玉田さんの家族にまつわる話題は、90歳を迎えた今もなお歌手として第一線で活躍を続ける玉田さんを支えてきた大きな要素のひとつとして注目されています。

玉田さんの妻は玉田さんより1歳年上で、晩年は認知症を患い、10年近くにわたる介護生活を経て2018年12月に亡くなったとされています。実際のインタビュー記事によれば、妻が病院で自分の名前が書けなくなったことがきっかけで認知症を疑い始めたと明かされており、その後は通所介護(デイサービス)を利用しながら自宅での介護が続きました。

しかし、症状が進行したため最終的には特別養護老人ホームへの入所が決まり、そこで最期の時を迎えています。

性格については、玉田さん自身の語りから、非常に穏やかで家族思いの方だったことがうかがえます。玉田さんは妻の存在について「最愛の人」「生涯の伴侶」といった表現を使い、人生における大切な支えであったことを繰り返し語っています。

また、家庭内ではユーモアを大事にする場面もあり、例えば玉田さんが飲酒好きだったことについて、妻が「アル中じゃないの?」と冗談めかして話しかけ、「違うよ。その証拠に週1回、やめてやる」と答えたエピソードが紹介されています。

こうしたやり取りからも、お互いを思いやり、明るい雰囲気を大切にする夫婦関係だったことが伝わります。

また、玉田さんは長い介護生活のなかで「にっちもさっちも行かなくなった」と語るほど、当初は戸惑いや悩みも多かったようですが、妻の入所後も頻繁に面会に訪れ、最後まで寄り添う姿勢を貫いていました。妻が亡くなった直後には喪失感を強く感じたと率直に述べており、朝目が覚めた瞬間に「もういないのか」と実感する日々が続いたことも明かされています。

一方で、妻についての詳細な氏名や旧姓、職業などは、玉田さんご本人や公式プロフィール等では明らかにされていません。このため、一部では「玉田元康さんに妻はいないのでは」「独身だったのでは」といった憶測がインターネット上で見られることもありますが、最新の公的インタビュー記事や本人の発言から、結婚していた事実と晩年まで深い夫婦関係が続いていたことは明らかになっています。

家族との日常や介護の様子、夫婦間の心温まるエピソードは、ボニージャックスとしての舞台活動やソロ活動と並行しながら、玉田さんの人生に深く根付いた大切な要素となっています。これらの点からも、妻の存在が玉田元康さんの「生涯現役」や音楽活動に多大な影響を与えてきたことが分かります。

妻との出会いと結婚のきっかけとは

玉田元康さんと妻の出会い、そして結婚のきっかけについては、詳細な馴れ初めまでは公の場で多くは語られていませんが、いくつかのインタビュー記事から推測できる点があります。玉田さんは昭和9年(1934年)に満洲(現・中国東北部)で生まれ、戦後は父の故郷・熊本県天草で生活し、その後早稲田大学へ進学しています。

この人生の歩みのなかで、姉や妹が音楽教師だったこともあり、家庭内で音楽に触れる機会が多く、大学でもグリークラブに所属するなど、音楽を通じて多くの出会いを経験しています。

妻と出会った具体的な場面については記録が残っていませんが、玉田さんの年齢や生い立ちから推測すると、大学卒業後の音楽活動やグリークラブでのつながりを通じて、妻と知り合った可能性が高いと言えるでしょう。

また、玉田さんの家庭が音楽的な雰囲気に包まれていたことから、妻もまた音楽や芸術に理解のある方だったと考えられます。

玉田さんが語るエピソードには、夫婦が長年にわたり支え合いながら歩んできた様子が色濃く描かれています。例えば、玉田さんがボニージャックスとして活動を続けるなか、妻は家庭を守り、時には玉田さんの健康や生活リズムを気遣いながら支えてきました。夫婦の間には互いに信頼し合う関係が築かれており、介護生活を通じてもその絆は深まっていったことがうかがえます。

また、妻が認知症を発症した際も、玉田さんは最初は戸惑いながらも自宅での介護を続け、症状が進行してからは専門施設での介護に切り替えています。この判断についても、夫婦の間でしっかり話し合いがなされていたことが想像できますし、妻の健康と生活の質を最優先に考えた玉田さんの姿勢が現れています。

結婚生活のなかで特筆すべきは、玉田さんが音楽活動で多忙を極めながらも、家庭と仕事のバランスを重視していた点です。時には妻からの冗談やさりげない気遣いが、玉田さんの心の支えになっていたと語られており、夫婦の日常には温かい笑いと穏やかな時間が流れていた様子が伝わります。

一方で、ネット上や一部SNSでは「玉田元康さんに妻はいない」「独身だったのでは」という噂や誤解が見受けられますが、これらは本人による明確なエピソードや近年のインタビュー記事から否定されています。

また、妻について詳細なプロフィールや写真が公表されていないため、「誰と結婚したのか分からない」「名前が判明していない」といった声もありますが、これはあくまでプライバシーを尊重した結果であり、家庭内のプライベートな部分を大切にしてきた玉田さん夫妻の意向が反映されていると見るべきでしょう。

玉田元康さんと妻が歩んできた人生は、音楽という共通言語と、深い絆に裏打ちされた支え合いによって彩られています。結婚のきっかけや馴れ初めの細部は明かされていないものの、人生の荒波をともに乗り越えてきた強い信頼関係と愛情が、玉田さんの言葉の端々から感じ取れるでしょう。

妻の認知症と介護生活|玉田元康が語る夫婦の時間

玉田元康さんは、長年ボニージャックスのリーダーとして日本の音楽界で多大な影響を与えてきましたが、家庭では最愛の妻と共に過ごす日々を大切にしていました。そんな中で訪れた妻の認知症発症と介護生活は、玉田さんの人生の中でも非常に大きな転換点となりました。

公に語られている情報を元に、玉田さんがどのように夫婦の時間と向き合い、乗り越えてきたのかを詳しく解説します。

介護の始まりと家族の変化

玉田さんの妻は玉田さんより1歳年上で、長年にわたり二人三脚で歩んできた存在です。認知症の兆候が見られ始めたのは2008年頃で、ある日病院で自分の名前が書けなくなったことをきっかけに、家族が症状に気づき始めたと伝えられています。

はじめは通所介護(デイサービス)を利用しながら自宅での介護を続けていたものの、症状が徐々に進行。最終的には専門の施設に入所することになりました。この過程には、多くの家庭が直面する悩みや葛藤があり、玉田さん自身も「にっちもさっちも行かなくなった」と語るように、時に心が折れそうになる瞬間もあったとされています。

夫婦の日常に見られた温かな絆

介護生活のなかで、玉田さんと妻の日常にはさまざまなドラマが生まれました。例えば、認知症が進むにつれて意思疎通が難しくなっていく状況でも、玉田さんはできるだけ穏やかな気持ちで妻と向き合うことを心がけていました。

家庭内ではユーモアや小さな笑いが絶えず、玉田さんが週に一度お酒を控えるようになったきっかけも、妻から「アル中じゃないの?」と冗談めかして言われたことに端を発しています。こうしたやりとりは、夫婦の深い信頼と絆を感じさせるものです。

認知症という病気は、本人だけでなく家族全体に大きな負担とストレスをもたらしますが、玉田さんの場合は、介護を一人で抱え込まず、デイサービスや特別養護老人ホームなどの公的サポートを活用しながら妻の生活を守ってきました。この選択は、同じような状況で悩む多くの家族にとっても大切なポイントといえます。

介護を通じて見えた夫婦のかたち

長い介護生活のなかで、玉田さんは「毎日が発見の連続だった」とも語っています。妻の様子に一喜一憂する日々のなかで、改めて家族や夫婦の在り方について考える機会が増えたといいます。

忙しい芸能活動と並行して介護を続けることは決して簡単なことではありませんが、玉田さんは「最愛の妻だからこそ、最後まで寄り添いたい」という強い思いを持ち続けていました。

こうした経験は、玉田さん自身の生き方や音楽活動にも大きく影響を与えました。家族の支えを受けながら「生涯現役」を貫く姿勢は、介護という現実と向き合う中で培われたものでもあります。妻の介護を通じて得られた学びや気づきは、玉田さんの楽曲やコンサートで語られる言葉にも色濃く反映されています。

認知症や介護という現実に直面している家族にとって、玉田さんのエピソードは非常に励みになるものといえます。介護に対して「ひとりで抱え込まずに周囲の助けを求めてほしい」というメッセージは、多くの人に勇気を与えているのではないでしょうか。

妻の死と別れの瞬間|玉田元康が抱いた喪失感と覚悟

長い介護生活の果てに訪れた妻の最期と、その後の玉田元康さんがどのように喪失感や悲しみと向き合い、再び前を向くようになったのか。その背景を具体的に解説します。

別れの瞬間と心の準備

妻が特別養護老人ホームに入所してから約半年後、2018年12月7日に最期の時が訪れました。その日は玉田さんが秋田でのコンサートのため羽田空港へ向かっていた最中、施設から妻の呼吸が止まったという連絡が入りました。

夫婦の間にはすでに覚悟があったとはいえ、やはり死に目に立ち会えなかったことは大きな心残りとなったようです。介護中は「まだそばにいるような気がしていた」と玉田さんは語り、朝目覚めて「ああ、そうか。もういないのか」と実感する日々が続いたことが公にされています。

喪失感から新たな一歩へ

妻の死後、玉田さんはしばらく深い喪失感に包まれていました。夫婦で過ごした長い年月、特に介護生活では一日一日を大切に積み重ねてきたからこそ、別れの悲しみは計り知れないものでした。それでも玉田さんは、亡き妻との思い出を胸に刻みながら、新たな挑戦に踏み出す決意を見せています。

具体的には、妻をみとった老人ホームの求人広告をきっかけに、85歳を過ぎてから自らスタッフとして働くことを選びました。施設では配膳や清掃に加えて、入居者と一緒に歌う機会も増え、これが心のリハビリとなったと語っています。

忙しさと生きがいを感じる日々

玉田さんは「この歳でなんでこんなに忙しいんだ」と冗談めかして語ることもありますが、老人ホームでの仕事や毎月のライブ活動、CDのレコーディングなど、妻の死後も生きがいを見つけて多忙な毎日を送っています。こうした前向きな姿勢には、妻の存在がいかに玉田さんの人生や音楽活動に大きな影響を与え続けているかが現れています。

喪失感を力に変えるヒント

夫婦の別れを経て、「好きを貫く」という玉田さん自身の言葉にもあるように、悲しみを力に変えて前を向くことの大切さが伝わってきます。誰しも大切な人との別れに直面する時が来ますが、そのときにどう乗り越えるかは人それぞれです。玉田さんは、音楽や仕事を通じて自分の存在意義を再確認し、家族や仲間との絆をより一層大切にするようになったと語っています。

妻の死という人生最大の喪失を経験しながらも、玉田さんは「生涯現役」という新たな目標を胸に、今なお第一線で歌い続けています。この姿勢は、多くの人にとって励みになるとともに、人生の大切な場面でどう自分を保つか、悩む人々への貴重なヒントとなっています。

妻の死後に始めた老人ホームでの仕事とは

玉田元康さんは、日本を代表するコーラスグループであるボニージャックスのリーダーとして、音楽活動を長く続けてきました。そんな彼が晩年に選んだもう一つの「生きがい」が、老人ホームでの仕事です。

これは妻を亡くした後、新たな挑戦として始めたものであり、彼の人生観や生き方に新たな彩りを与えた経験でもあります。以下に、玉田さんがどのようにこの仕事をスタートし、どんな日々を過ごしているのかを、公式インタビューや報道をもとに詳細に紹介します。

老人ホームとの出会いと「仕事」を始めるきっかけ

玉田元康さんが老人ホームで働き始めたきっかけは、妻の介護が大きく関係しています。2008年ごろから妻に認知症の症状が出始め、自宅で介護を行っていた玉田さんですが、やがて介護が難しくなり、近隣の特別養護老人ホーム「いなぎ苑」に妻を入所させました。この施設での介護やスタッフとの交流は、玉田さんにとって大きな学びと支えになりました。

2019年12月、長年連れ添った妻が亡くなった後、玉田さんは深い喪失感に襲われ、仕事や音楽のモチベーションを一時的に失うこともありました。そんな折、新聞の折り込みチラシで「年齢・学歴・経験不問」の老人ホームスタッフ募集の案内を見つけます。

募集条件は「70歳以下」でしたが、当時すでに85歳だった玉田さんは、理事長と顔見知りだったこともあり、「体力には自信がある」と直接交渉し、採用が決まりました。

どんな仕事をしているのか

老人ホーム「いなぎ苑」での主な仕事は、朝食の配膳や片付け、居室の清掃、入居者とのコミュニケーションなど、いわゆる生活支援が中心です。しかし、玉田さんの特別な点は、音楽家としての経験を活かし、入居者やデイサービス利用者と一緒に童謡や唱歌をアカペラで歌う機会を多く作っているところです。

とくに昼食前には皆で歌を楽しむ時間を設けることで、入居者たちに明るい活力や生きがいを提供しています。シフトも「歌中心」に組まれることが多くなり、施設の雰囲気づくりに大きく貢献しています。

また、施設までの道のりは公園の中を20分ほど歩いて通勤するルートで、これも健康維持に役立っています。週4日勤務というペースを維持しながら、若いスタッフとの交流も楽しみの一つで、世代を超えたコミュニケーションを実感できる環境だと語られています。

老人ホームで働くことの意味と意義

この新しい仕事には、玉田さんならではの工夫や喜びが詰まっています。もともと音楽活動を通じて「人と人をつなぐ」ことを大切にしてきた玉田さんにとって、高齢者やスタッフと直接ふれあい、歌や会話を通して温かい時間を共有することは、大きな生きがいになっています。

コロナ禍で音楽活動が縮小し経済的にも不安を感じていた時期、施設での仕事は心の支えにもなりました。

また、85歳を過ぎてから新しい仕事を始めたという玉田さんの姿勢は、「人生100年時代」と言われる現代社会においても多くの高齢者やその家族に勇気を与えています。高齢になっても「できること」「やりたいこと」にチャレンジし続ける重要性を、自らの行動で体現しています。

老人ホームでの仕事と並行し、玉田さんはライブ活動やCD制作も継続しており、「この歳でなんでこんなに忙しいんだ」と冗談交じりに語るほど、毎日が充実しているようです。忙しい中でも、誰かの役に立ちたい、社会とつながり続けたいという思いが、玉田さんを前向きに支えていることがわかります。

高齢期における「働くこと」や「地域との関わり」のヒントを与えてくれる玉田さんのチャレンジは、家族の介護を経験した人や、シニア世代で生きがいを探している人にも多くの気づきをもたらすでしょう。

結論:妻との絆が「生涯現役」の原動力になった

玉田元康さんの人生を語る上で、妻との深い絆は欠かすことのできない要素です。長年にわたる音楽活動や社会貢献の背景には、家庭での穏やかで温かな夫婦関係、そして家族としての支え合いが存在していました。

ここでは、妻との絆がどのように玉田さんの「生涯現役」という生き方に影響を与え続けているのか、その本質に迫ります。

妻との関係がもたらした精神的支柱

玉田さんにとって、妻の存在は単なるパートナーを超えた「精神的な支柱」でした。認知症の介護を経験するなかで、日々の生活には苦労や悩みも絶えませんでしたが、その一方で「最愛の人と共に生きる」という実感が、玉田さんに新たな力と優しさをもたらしました。

介護生活を通じて培われた忍耐力や共感力は、音楽活動や老人ホームでの仕事にも生かされ、多くの人との関わりの中で発揮されています。

妻の死後も、玉田さんは「朝、目覚めて妻がいないことを実感する」喪失感に何度も襲われながらも、過去を振り返るのではなく、前を向いて新たな生き方に挑戦し続けています。特に老人ホームでの仕事は、亡き妻との思い出や学びを「誰かのために生かす」新たなフィールドとなりました。

音楽活動と家庭の支え

玉田さんの音楽人生は、家庭の理解と妻の支えによって成り立ってきました。ボニージャックスとして数々のステージやコンサートに立つ傍ら、家庭では妻との対話や家族との時間を何よりも大切にしていたと伝えられています。

玉田さん自身、「家族がいたからこそここまでやってこられた」と語ることが多く、プライベートと音楽活動の双方を大切にする姿勢が、生涯現役の土台を作ってきました。

また、妻を介護した経験が新しい人間関係や活動へとつながり、人生の後半においても「新しい挑戦」に臆することなく取り組む原動力となっています。介護生活や喪失感を乗り越える中で得た人生観は、コンサートやインタビューでも度々語られており、多くの人に勇気や希望を与えています。

生涯現役を支える「好きを貫く」という哲学

玉田さんが生涯現役であり続ける理由には、「好きを貫く」という強い信念があります。70代で前立腺がんを患った際も、治療で歌声が変わる可能性があることから音楽を優先したという逸話は、玉田さんの覚悟とプロ意識を象徴しています。

亡き妻からの「アル中じゃないの?」という冗談に対し、週に一度休肝日を設けるなど、日常の中にもお互いを思いやるユーモアや優しさがあふれていました。

こうした夫婦の関係性や家庭での出来事が、玉田さんの人生観や音楽活動に大きな影響を及ぼし、90歳を迎えた現在もなお、前向きに新しい挑戦を続ける原動力となっています。今後も玉田さんの歩みは、同じように家族や人生の支えを求める多くの人に、希望や勇気を与え続ける存在であり続けるでしょう。

玉田元康の妻との人生から見える音楽と家族愛の真実

ボニージャックスとしての玉田元康の活動を支えた妻の存在

曲に込められた妻への想いとは

子供はいる?家族構成と噂の真相

経歴|満洲生まれから音楽界の重鎮へ

コンサート活動と「好きを貫く」信念

妻を亡くした後も輝き続ける玉田元康の現在とこれから

ボニージャックスとしての玉田元康の活動を支えた妻の存在

玉田元康さんは、日本を代表するコーラスグループであるボニージャックスの創設メンバーであり、長年にわたりグループのリーダーとして活躍してきました。その功績の裏側には、家族とりわけ妻の支えがあったことが、近年の本人の発言や各種メディアのインタビューを通して語られています。

ここでは、玉田さんの音楽人生を支え続けた妻の存在について、データベースの内容をもとに網羅的に解説します。

家庭と音楽の両立を実現したパートナー

玉田さんが音楽家として成功をおさめてきた背景には、家庭での安定した環境が大きく寄与しています。特に妻は、玉田さんが全国を巡るコンサートやレコーディングなど多忙なスケジュールのなかでも、家族を守り続ける存在でした。

玉田さんが大学卒業後に音楽の道へ進み、ボニージャックスとして活動を始めた当時は、今ほど「男性の家事や育児への参加」が当然視されていなかった時代です。そうしたなか、妻が家庭をしっかりと支えていたことが、玉田さんにとっては大きな精神的支柱となりました。

また、玉田さんが70代で前立腺がんと診断された際も、妻は献身的にサポートしたとされており、闘病生活やリハビリの期間も寄り添い続けてきました。玉田さんは「妻がいてくれたからこそ乗り越えられた」と公に語っており、単なるパートナーというだけでなく、人生の転機における大きな後ろ盾だったことがわかります。

夫婦の会話から見える支え合いの形

夫婦の日常には、互いを思いやるユーモアや気遣いがあふれていました。玉田さんが仕事の疲れからついお酒を飲みすぎてしまったときも、妻は「アル中じゃないの?」と冗談を交えながらも健康を気遣う発言をしていたそうです。

それに対して玉田さんは、「週に一度は休肝日にしてみせる」と応じたというエピソードが残っています。こうした会話からも、夫婦が対等でありながら、適度な距離感と尊重を持って支え合っていた様子がうかがえます。

音楽活動と家庭の協力体制

玉田さんが全国各地でコンサートや公演を行う際、妻は常に「元気に行ってきてね」と送り出していたと伝えられています。家庭を安心して任せられる環境があったからこそ、玉田さんは音楽家としての活動に専念できました。さらに、妻の存在は玉田さんが年齢を重ねても「生涯現役」を掲げて精力的に活動できる原動力となっています。

妻の死後も、その影響は色濃く残り、玉田さん自身「妻との日々が今の自分を作っている」と語っています。

家族の支えがボニージャックスの長寿に与えた影響

コーラスグループとして半世紀以上にわたり活動を続けるボニージャックスにとって、家族の理解と支えは欠かせないものでした。玉田さんの妻はその象徴的な存在であり、健康面や精神面だけでなく、時には歌声の変化や体調についてもアドバイスを送っていたとされています。このような家族のバックアップがあったからこそ、玉田さんは音楽を通じて多くの人々に希望や勇気を届けてきたと言えるでしょう。

支え合いの形に見る現代へのメッセージ

近年では介護や家族関係が社会的な課題として注目されるなか、玉田さん夫妻のあり方は多くの人々に勇気やヒントを与えています。介護生活や夫婦の日常から学べる「支え合い」の価値は、今後の世代にも伝えていくべき大切なテーマです。ボニージャックスの玉田元康さんが語る妻との関係は、単なる芸能人の家庭話にとどまらず、家族のあり方全体に大きな示唆を与えるものといえるでしょう。

曲に込められた妻への想いとは

玉田元康さんは、数多くの楽曲を世に送り出してきましたが、その背景には妻への深い思いや感謝が込められているとされています。ここでは、玉田さんの楽曲に見られる妻への想い、その楽曲が生まれた背景、そして本人が語るエピソードや周囲の評判までを丁寧にまとめます。

妻との生活がインスピレーションとなった楽曲

玉田さんが手がけた多くの曲は、日常生活や家族とのエピソードがインスピレーションの源泉となっています。特に、介護や夫婦の会話など日々の出来事が詩やメロディに投影されているとされており、ボニージャックスの楽曲にもその温かさや優しさが色濃く表現されています。

公式インタビューでは「妻の存在があったからこそ生まれた曲が多い」と本人が語っており、夫婦生活の中で感じたささいな幸せや困難、別れの悲しみまでもが音楽として昇華されています。

代表曲とエピソードの関係

たとえばボニージャックスの代表曲の一つ「故郷を離るる歌」は、満洲から日本へ引き揚げてきた玉田さん自身の体験に基づくもので、故郷や家族への思いが込められています。また、夫婦で過ごした熊本県天草での暮らしや、認知症介護の日々の記憶が反映された曲もあり、本人が「日常の喜びや苦しみこそが音楽になる」と語っていることが、実際の活動からもうかがえます。

介護や別れを歌に託した意味

妻の介護や死別を経験した後も、玉田さんは音楽活動を続けており、そのなかには妻への思いを歌詞やメロディに託した楽曲が多くあります。特に「自分の思いを直接伝えられないことも、歌ならできる」という信念のもと、妻への感謝や別れの寂しさをやさしく表現しています。

聴く人の心に寄り添うような歌詞や、共感を呼ぶエピソードが数多く寄せられているのもその特徴です。

コンサートでの発言やファンとの交流

玉田さんは、コンサートのMCやトークイベントで、妻との思い出やエピソードを語ることが多いです。「家族がいてくれるから、どんな困難も乗り越えられる」という言葉はファンの間でも有名で、こうしたメッセージが楽曲に込められていることを本人自ら強調しています。ファンの間では「奥様への愛がにじみ出ている」と評されることも多く、コンサートのたびに共感や感動の声があがっています。

曲に込められた想いを受け取る意義

こうした玉田さんの楽曲は、単なる音楽として楽しむだけでなく、家族や夫婦、介護、人生のさまざまな局面で悩む人にとって心の支えとなる存在です。特に、人生の後半にさしかかった人々や、家族との関係に悩む人には、玉田さんの音楽や発言から生きるヒントを得るケースも増えています。

玉田元康さんの曲に込められた妻への思いは、聴く人すべてにとって「自分の家族や大切な人をもっと大切にしよう」と考えさせてくれるきっかけとなっています。今後もその温かなメッセージが、多くの人の心に届いていくでしょう。

子供はいる?家族構成と噂の真相

玉田元康さんに子供がいるのかどうか、家族構成はどのようになっているのかといった話題は、ファンやメディアの間でも長年関心が集まってきました。特に近年は、玉田さんがメディア出演時に家族や身近な存在について触れる機会が増えているため、その実情について詳しく知りたいという声も多く見られます。

このセクションでは、インプットされたデータベースや公的なインタビューをもとに、玉田元康さんの家族構成や「子供はいるのか」という噂の背景について網羅的に解説します。

公表されている家族構成

玉田元康さんが公式に明かしている家族構成として、まず最も頻繁に言及されているのが妻の存在です。玉田さんの妻は玉田さんより1歳年上で、長年二人三脚で歩んできたパートナーです。妻が認知症を患い、長期にわたる介護を経て2018年に亡くなったエピソードは、本人のインタビューや新聞記事でも紹介されています。

こうした経緯もあり、夫婦関係の深さや日常の支え合いに関する話題がメディアでも多く取り上げられてきました。

しかし、玉田さん自身が子供の存在について語った記録や、家族に子供がいることを示す公式プロフィール・インタビューなどは確認できません。長い活動歴のなかでも、メディアやイベントで「子供」や「孫」など家族の次世代について話題にした形跡がないため、SNSやネット上では「玉田元康さんに子供はいないのでは」という見方が広まっています。

噂の背景と情報の出どころ

一方で、「玉田さんに子供がいるのでは」とする噂も存在します。その背景には、同世代の多くの歌手や芸能人が家族エピソードを公表していること、そして「家族とどのような日々を過ごしてきたのか知りたい」というファン心理があります。

また、昭和・平成時代の大物音楽家には「実は子供や孫が音楽関係者だった」という例も多く、その延長線上で「玉田元康さんにも子供がいるのでは」という推測が派生したと考えられます。

さらに、ネット上には「玉田さんの子供が後を継いでいる」「家族でコーラスグループを結成しているのでは」など根拠に乏しい情報も出回っていますが、これらは事実ではありません。玉田さんの公的な活動履歴やメディア出演歴を確認しても、家族ぐるみで芸能活動を行っているといった記録は一切見当たりません。

玉田元康さんが語る「家族」との関係

本人はインタビュー等で、「家族がいるから今も現役でいられる」と述べており、家庭をとても大切にしてきたことは確かです。ただし、この「家族」という表現には、妻や兄弟姉妹、あるいは生まれ育った熊本県天草の親族なども含まれている可能性があり、「子供」や「孫」だけを指しているとは限りません。

とりわけ高齢者の世代では、血縁にこだわらず広い意味での家族や親戚とのつながりを大切にする価値観が根強いことも、このような表現の理由と考えられます。

まとめ:噂の真相と読者への注意点

玉田元康さんの子供に関する情報は、現時点で公的な発言や証拠が確認できないため、家族構成としては「妻との二人暮らし」であったと捉えるのが自然です。また、夫婦の間に子供がいなかった場合でも、二人三脚で歩んだ人生や、妻への愛情・介護の日々は、多くの人にとって共感や励ましとなるテーマです。

ネット上で拡散されている「子供や孫の存在」といった噂については、出どころや信憑性に注意し、必ず一次情報や公式インタビューの内容を確認することが大切です。

経歴|満洲生まれから音楽界の重鎮へ

玉田元康さんは、日本の音楽史において欠かすことのできない存在です。その人生は波乱に満ちつつも、情熱を持って音楽一筋に歩んできたものであり、満洲生まれという出自から、日本の戦後復興とともに成長した特異なキャリアを持っています。

ここでは、玉田元康さんの経歴について、年代ごとに具体的にわかりやすく解説します。

幼少期と満洲での生活

玉田元康さんは1934年に当時の満洲(現在の中国東北部)で生まれました。終戦後は、家族とともに熊本県天草に引き揚げています。引き揚げ後は天草で成長し、音楽好きな家族の影響を受けながら、自然と音楽の道へ進むことになります。特に姉や妹が音楽教師をしていたこともあり、幼いころから家庭内で合唱や音楽を楽しむ環境に恵まれていました。

早稲田大学進学と音楽への目覚め

高校卒業後は早稲田大学に進学し、グリークラブ(男声合唱団)に入団します。このクラブでの経験が、後の音楽活動や仲間との出会いにつながりました。大学在学中に仲間とともに結成したのが、ボニージャックスの前身となるグループです。当時は高度経済成長期にさしかかった時代であり、テレビやラジオを中心に音楽文化が急速に広がっていた背景がありました。

ボニージャックス結成とプロデビュー

1958年、早稲田大学グリークラブのメンバー4人でボニージャックスを結成。美しいハーモニーと親しみやすい歌声が評価され、まもなくNHK紅白歌合戦やラジオ番組などに多数出演するようになります。代表曲は「北帰行」「上を向いて歩こう」などで、昭和・平成の歌謡史に名を刻む存在です。玉田さんはリーダーとしてグループをまとめ上げ、数々のコンサートやレコーディングに携わってきました。

音楽活動の広がりと社会貢献

ボニージャックスはコーラスグループとしてのみならず、童謡・唱歌の普及や学校教育への貢献、災害復興支援コンサートの開催など、社会的な活動にも積極的に取り組んできました。玉田さん自身も高齢となった現在でも精力的にライブやレコーディングに参加しており、「生涯現役」を実践し続けています。

さらに、妻の介護を経て老人ホームでの仕事にも挑戦するなど、人生の後半にも新しいフィールドに果敢に挑んでいます。

受賞歴・メディア出演・現在の活動

玉田さんの功績は多方面で評価され、文化庁芸術祭優秀賞などの受賞歴もあります。テレビやラジオ、雑誌などメディアへの出演も多数あり、音楽界のみならず幅広い分野で知られる存在となりました。90歳を迎えた今もなお歌い続け、若い世代へのメッセージやアドバイスを惜しみなく伝え続けていることも、玉田さんならではの特徴です。

年表で見る主な経歴

| 年 | 主な出来事 |

|---|---|

| 1934年 | 満洲にて誕生 |

| 終戦後 | 熊本県天草に引き揚げ |

| 1950年代 | 早稲田大学入学、グリークラブで活動 |

| 1958年 | ボニージャックス結成 |

| 1960年代〜 | NHK紅白歌合戦、テレビ・ラジオ出演多数 |

| 近年 | ライブ・コンサート活動継続、老人ホームでの仕事にも挑戦 |

玉田元康さんの経歴は、時代の変遷とともに変化しながらも、常に「人と人をつなぐ音楽」に情熱を注いできた軌跡でもあります。今後もその歩みから目が離せません。

コンサート活動と「好きを貫く」信念

玉田元康さんは、1958年に早稲田大学グリークラブのメンバー4人でボニージャックスを結成して以来、60年以上もの長きにわたって日本の音楽界の最前線で活躍を続けてきた重鎮です。その歩みを支えてきたのは、何よりも「好きを貫く」強い信念であり、コンサート活動に対する情熱です。玉田さんがなぜ90歳を超えてもなお現役であり続けることができるのか、データベースの具体的なエピソードや本人の語りから詳しく解説します。

コンサートを続ける理由と舞台裏

玉田さんがコンサート活動を続ける背景には、音楽への尽きない愛情と、「聴いてくれる人がいる限り歌いたい」という誠実な姿勢があります。ボニージャックス時代からソロ活動に至るまで、地方都市のホールや学校、老人ホームなど、場所や規模を問わずさまざまな会場でコンサートを開催してきました。

近年では、高齢者施設や地域イベントなど、より生活に密着した場所での歌声披露も多くなっており、玉田さんの音楽が世代や境遇を問わず多くの人々に希望を与えていることがわかります。

長いキャリアのなかでは、体調や声の変化、加齢による体力の衰えなど困難も少なくありませんでした。70代で前立腺がんを患った際も、医師から「手術をすれば声が変わる可能性がある」と告げられた玉田さんは、「音楽を諦めない」という信念のもと治療方法を慎重に選び、最終的に歌声を守り抜く選択をしたことが知られています。

コンサート活動を継続する中で「やりたいことをやめてしまったら自分ではなくなる」と語る姿からも、その覚悟の強さが伝わります。

観客との交流と歌に込めた思い

コンサート会場では、玉田さん自らが観客一人ひとりに目を配り、時には手拍子や合唱を促しながら温かな雰囲気を作り出しています。MC(トーク)では、日々の生活や家族、介護のエピソードなどをユーモアたっぷりに語ることで、観客との距離をぐっと縮めています。とくに妻とのエピソードや夫婦の日常を交えた話は、多くの人に共感と感動を呼んでおり、会場全体が優しい空気に包まれることが特徴です。

ボニージャックス時代から歌い続けている童謡や唱歌だけでなく、オリジナル曲や思い出深い楽曲の披露もあり、玉田さんの音楽的幅広さと表現力は年齢を重ねてもなお健在です。「自分の歌が誰かの役に立つなら、それが一番の喜び」と語る玉田さんの姿勢は、アーティストとしてだけでなく一人の人間としての誠実さや温かさにもつながっています。

「好きを貫く」生き方が周囲に与える影響

玉田さんの「好きを貫く」信念は、本人だけでなく周囲の人々にも大きな影響を与えています。高齢になっても新しいことに挑戦し続ける姿は、同世代や若い世代にとっても「いくつになっても夢を追い続けていい」という勇気と励ましになっています。

近年は、介護経験をきっかけに老人ホームでスタッフとして働きながら、施設利用者との合唱や音楽イベントを企画するなど、音楽を通じて社会とつながる新たなステージにも挑戦しています。

こうした活動を通して、玉田さんは「人生の最期まで自分の好きなことをやり抜く大切さ」「年齢を重ねても成長し続ける意義」を、実体験とともに発信し続けています。その姿は、単なる歌手や音楽家の枠を超え、多くの人に人生のヒントを与える存在となっています。

妻を亡くした後も輝き続ける玉田元康の現在とこれから

玉田元康さんは、長年連れ添った妻を介護し看取ったのちも、年齢や環境の変化に負けず、今もなお音楽界・社会で活躍を続けています。ここでは、妻との別れを乗り越えたあとの玉田さんがどのような日々を過ごし、今後どのような未来を描いているのか、本人の発言やインタビューから詳しく解説します。

介護と別れを経験して生まれた新たな日常

玉田さんは2018年に妻を亡くし、当初は喪失感や孤独に悩まされたと語っています。介護生活を通して築かれた夫婦の絆は非常に深く、別れの悲しみは計り知れないものでした。しかし、その悲しみを抱えながらも「自分にできることを探して生きていく」ことを選び、日々前向きに新しいチャレンジを続けています。

その一つが、老人ホームでの仕事です。妻が入所していた特別養護老人ホームのスタッフ募集に応募し、85歳から新たな「仕事」に挑戦しました。ここでは配膳や清掃、利用者との歌の時間など、音楽家の経験を活かして入居者やスタッフと温かなコミュニケーションを築いています。

「この歳になって新しいことに挑戦するのは大変だけど、すごく充実している」と玉田さんは話し、今もなお忙しい日々を送っています。

音楽活動を通して生涯現役を体現

玉田さんは、老人ホームでの活動と並行して、今もコンサートやライブに出演し続けています。高齢者向けイベントや地域コミュニティでの歌声披露、CD制作、ラジオ出演など、多岐にわたる活動を展開中です。加齢による声や体力の変化も素直に受け止めつつ、「いま自分にできる最高の歌を届けたい」という姿勢を一貫しています。

また、自分自身の健康維持にも積極的に取り組み、公園を20分ほど歩いて通勤するなど、毎日の生活のなかにも「生きがい」を見いだしています。こうした日々の積み重ねが、心身の健康を支え、長寿と現役維持につながっていると語られています。

今後の展望と読者へのメッセージ

玉田さんは今後も「歌い続ける限り成長できる」と前向きに語り、新しい曲への挑戦やライブ活動の継続を目標にしています。「人生の後半だからこそ、やりたいことに素直に向き合ってほしい」といったメッセージを多くの人に発信し、世代を超えて応援される存在となっています。

音楽や福祉活動を通じて社会とつながる喜びを感じながら、これからも「生涯現役」を貫く決意を持ち続けているのが玉田元康さんの現在です。

「失ったものの大きさに負けず、自分らしい生き方を大切にする」「年齢にとらわれず、チャレンジし続ける」玉田さんの生き方は、同じように家族の介護や別れを経験した人だけでなく、人生に迷い悩むすべての人にとって励みとなるでしょう。今後も玉田元康さんの活動に注目が集まっています。

【参照】

・家族葬のファミーユ【Coeurlien】 https://www.famille-kazokusou.com/coeur-lien/column/bonnyjacks_tamada/

・ラジオ深夜便インタビュー https://www.nhk.or.jp/shinyabin/

・致知WEB chichi https://webchichi.chichi.co.jp/

【まとめ】玉田元康の妻に関する事実とエピソード

- 玉田元康の妻は1歳年上のパートナーである

- 晩年は認知症を発症し長期の介護生活を送った

- 2018年に特別養護老人ホームで最期を迎えた

- 氏名や旧姓、職業などは公表されていない

- 家族思いで穏やかな性格だったとされる

- ユーモアのある夫婦関係がエピソードで語られている

- 二人の馴れ初めや結婚時期は詳細が非公開となっている

- ネット上で独身説や誤情報も見られる

- 公式インタビューで結婚と夫婦生活が明言されている

- 介護の過程で家族の支えや専門施設を活用した

- 妻の死後、老人ホームで働くようになった

- 夫婦関係が玉田元康の生涯現役の原動力となった

- コンサートや曲に妻への想いが込められている

- 子供の存在は公的に確認されていない

- 家庭と音楽活動の両立を支えた人物である

コメント