黒田征太郎さんの人生や家族、創作の軌跡には、戦争体験から始まる深いメッセージと、命や平和を見つめる強い眼差しが込められています。

作品の値段や市場での評価、家族や妻、娘についての真相、絵本制作の舞台裏、そして弟との関係まで、多くの人が気になる黒田征太郎さんのリアルな全体像を徹底的に掘り下げてまとめました。若い頃の苦労や成長の原点から、近年の活動や話題のプロジェクト、さらにはネットで混同されやすい家族情報まで、多角的な視点で整理しています。

黒田征太郎さんの本質を知りたい方や、作品の背景にある家族のストーリー、絵本や創作活動の裏側を知りたい方にとって、必見の情報です。

黒田征太郎の全体像と家族・私生活の真相

黒田征太郎の結論:プロフィール・画業の本質と評判

作品の値段|アート市場での評価と現在の相場

妻や結婚歴・元妻やパートナーにまつわる噂と実際

家系図・実家・親族の職業や関係性まとめ

娘の存在や名前・経歴は?誤情報・混同も解説

著名な弟・黒田泰蔵の人物像と兄弟関係

黒田征太郎の結論:プロフィール・画業の本質と評判

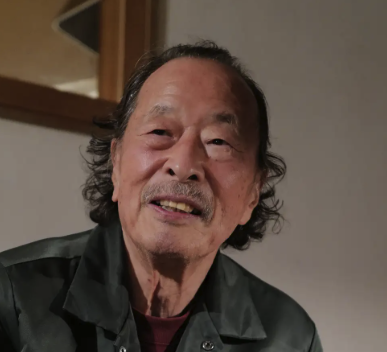

黒田征太郎さんは1939年生まれの画家・イラストレーターで、長年にわたり国内外で活躍してきた日本を代表するアーティストの一人です。幼少期は戦争真っただ中で過ごし、空襲や防空壕での生活といった過酷な体験が、その後の創作活動や人生観に大きな影響を与えました。

自身の名前にも“征”の字が入っており、まるで戦争の時代に生まれた使命を背負ったかのような気持ちを持ち続けていたそうです。戦争の記憶が作品の根底に流れ続けており、生命や平和へのメッセージは、黒田征太郎さんの画業を貫く大きなテーマとなっています。

黒田さんの芸術の特徴は、自由な発想と社会的メッセージの強さにあります。北九州市門司港のアトリエでは、核兵器廃絶を訴える象徴的な作品を数多く生み出してきました。その代表例が、キノコ雲や水の入った花瓶、双葉などをモチーフにした絵画で、核と生命の対比をわかりやすく表現しています。

このような作品は多くの人々にインパクトを与え、国内外の展示会や美術館で高い評価を得てきました。

また、黒田征太郎さんは『戦争童話集』の映像化プロジェクトやアニメーション制作にも意欲的に取り組みました。映像化にあたっては、限られた予算の中で独創的な方法を考案し、紙を破る、重ねる、水彩絵具に水をたらすなどユニークな技法でアニメーションを作り上げました。

13年もの歳月をかけて完成させたこのプロジェクトは、NHKで放送されたほか、DVD化もされており、幅広い世代に感動を与えました。

長年の創作活動の中では、船員として世界を旅した経験や、ニューヨークでのアトリエ生活が大きな転機になっています。アメリカ滞在中には、平和や反戦を訴える活動に積極的に参加し、野坂昭如さんの『戦争童話集』を日本の子どもたちへ伝えるため、絵本化やアニメ化に尽力しました。ニューヨークで得た刺激や出会いも、黒田さんの作風や人生観に大きく影響しています。

画業の評判については、個性的な画風や社会性のあるテーマ設定により、国内外から高い評価を受けてきました。デザイン会社K2の共同設立や、原爆体験を継承するプロジェクト「PIKADON PROJECT」の発起など、芸術家としての枠を超えた社会的な活動も評価されています。

芸術評論家やファンからは「命や平和への訴えを込めた唯一無二の表現者」と称されることが多く、黒田征太郎さんの存在は、アート界だけでなく社会全体にも影響を与え続けています。

作品の値段|アート市場での評価と現在の相場

黒田征太郎さんの作品は、独自のタッチと社会的メッセージ性で長く評価され続けてきました。アート市場での値段については、作品の種類や発表年、希少性によって幅広く設定されています。

パステル画や水彩画、小型のリトグラフから大判のキャンバス作品、直筆のイラストや原画、近年ではオークションにも多数出品されていることが確認できます。

現時点での市場価格を俯瞰すると、手の届きやすい小品であれば数千円から数万円程度、代表的なオリジナル作品や額装された絵画では数万円から十数万円、大型作品や話題作の場合はさらに高額で取引されることもあります。

また、美術館やギャラリーで開催される展覧会の図録や限定プリント、関連グッズなどは比較的安価に手に入れることができますが、希少な原画や一点ものについてはコレクターの間で特に人気が高い状況です。

| 作品の種類 | 市場価格帯(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| パステル画・小型水彩画 | 4,000円〜20,000円 | オークションやネット販売で流通多数 |

| 額装オリジナル作品 | 15,000円〜100,000円 | サイン入り・状態による価格差あり |

| 大型キャンバス作品 | 10万円以上 | 展覧会や個展の目玉として高額に |

| 図録・ポスター・グッズ | 500円〜5,000円 | 入手しやすくコレクション性も高い |

市場の動向としては、黒田征太郎さんの知名度や評価の高さから、2025年現在も根強い人気が続いています。特に近年の展覧会や特別企画展の開催によって、再評価が進んでおり、オークションでの落札価格も上昇傾向がみられます。

インターネットの普及によって、個人でも比較的容易に作品を入手できる一方で、真作保証や作品の真贋をめぐる注意点も指摘されています。購入時は信頼できる美術館、ギャラリー、公式のオークションサイトを利用することが望ましいでしょう。

また、ヤフオクなどのネットオークションでは、黒田さんの作品が過去180日間で47件以上落札されており、最安値は100円から最高値は30,000円以上、平均価格は3,000円台というデータもあります。これは小品やグッズも含む幅広い価格帯で流通していることを示しています。

希少な大型作品や展覧会の目玉となるような作品は、それ以上の価格で取引されることがあるため、今後も評価が上がる可能性が高いと考えられています。

このように、黒田征太郎さんの作品はコレクションの入門から本格的な美術愛好家まで、幅広い層に支持されています。作品の購入や価格の相談は、公式の美術館や信頼できる専門業者に問い合わせると、より安心して取引ができるでしょう。

妻や結婚歴・元妻やパートナーにまつわる噂と実際

黒田征太郎さんは、長年にわたり独自の世界観を築いてきた画家・イラストレーターですが、私生活についても多くの関心が集まっています。特に妻や結婚歴、元妻やパートナーにまつわる情報は、芸術活動と並んでファンやメディアの話題になってきました。

ここでは、2025年時点で判明している事実や、巷に広がる噂、混同されやすい人物まで、網羅的に解説します。

黒田征太郎さんは1969年にアメリカから帰国し、デザイン事務所K2を立ち上げる直前、桜井莞子さんと出会い、交際をスタートさせたとされています。桜井さんは料理家としても活躍しており、黒田さんの最初の妻となった人物です。2人は結婚までに複雑な事情があったことも知られており、実は黒田さんが既婚状態でプロポーズをしたというエピソードも伝えられています。

しばらく別居状態が続き、最終的には離婚を経て桜井さんと正式に結婚しました。その後、1970年には長男海太郎さんを授かり、家族としての新たな一歩を踏み出しました。

しかし、この結婚生活も順風満帆というわけではありませんでした。黒田征太郎さんの多忙や、たび重なる夜遊び、女性関係の噂が絶えず、夫婦関係は次第に冷え込んでいきます。桜井さん自身の証言によれば、黒田さんは家庭にあまり帰らず、妻として苦労が絶えなかったと語られています。

その後1975年には娘の海音子さんが誕生しますが、この頃にはすでに夫婦の関係は風前の灯火だったようです。最終的には桜井さんが自立の道を選び、黒田さんとの離婚を決断しました。

ここで注意が必要なのは、桜井莞子さんが黒田征太郎さんの「唯一の妻」と誤認されやすい一方で、他にもパートナーや再婚相手がいたのではないかという噂もある点です。しかし、データベース上で明確に確認できるのは、桜井莞子さんとの結婚およびその後の離婚です。

以降の人生で特定の再婚相手や公式に認められたパートナーの存在は明記されていません。

また、メディアやネット上では「黒田征太郎さんの娘」「黒田征太郎さんの妻」として他の有名人の名前が取り沙汰されることもありますが、多くは情報の混同や誤解によるものです。特に家族がメディアに登場する機会が増えると、実際には親族ではない人物が親族扱いされて話題になることがよく見られます。

現在も、桜井莞子さんは青山の「のみやパロル」のオーナーとして活躍しており、娘の海音子さんとともに料理家・経営者として知られています。一方、黒田征太郎さんはアーティストとしての活動を継続し、私生活の詳細はごく限られた情報のみが公にされています。

このように、黒田征太郎さんの妻や結婚歴に関しては、確定的な情報と噂が入り混じっています。情報の出どころには十分な注意が必要で、信頼できる証言や公的な記録をもとに整理することが大切です。

今後も新しい事実が判明する可能性はありますが、現時点では桜井莞子さんとの結婚と離婚、そして2人の子ども(長男・長女)がいるという点が、家族関係の主な事実と言えるでしょう。

家系図・実家・親族の職業や関係性まとめ

黒田征太郎さんの家族関係や家系図、実家の歴史については、本人の生い立ちや親族の職業まで多岐にわたる情報が存在しています。家系の背景を整理することで、彼の芸術観や人生観の根底に流れるストーリーを理解しやすくなるでしょう。

黒田征太郎さんは1939年に大阪で生まれ、第二次世界大戦が始まる直前に生まれたことから、名前にも「征」という字が入っています。家族は父母のもとに五人兄弟姉妹がいる大家族で、父親は兵庫県西宮市で軍需工場を営んでいました。

しかし戦争の影響で、大阪が空襲を受け、疎開先の滋賀県能登川町で末っ子の弟、黒田泰蔵さんが1946年に誕生しています。父親は泰蔵さんが生後8か月のときに亡くなり、母親も出稼ぎに出ていたため、黒田兄弟は主に祖母に育てられました。

家系図としてまとめると、兄弟姉妹の中で最も著名なのは黒田征太郎さんと、末弟で陶芸家の黒田泰蔵さんです。泰蔵さんはカナダやフランスを経て、白磁作品で世界的な評価を得たアーティストとして知られています。

家族は芸術一家としても知られており、兄弟同士の交流はもちろん、職業を越えた幅広い活躍が特徴です。

| 氏名 | 生年 | 主な活動・職業 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 黒田征太郎 | 1939年 | 画家・イラストレーター | デザイン事務所K2設立、社会活動も盛ん |

| 黒田泰蔵 | 1946年 | 陶芸家 | 白磁作品で世界的評価 |

| 海太郎(長男) | 1970年 | 非公開 | 料理家・経営者の母と活動 |

| 海音子(長女) | 1975年 | 料理家・経営者 | 青山「のみやパロル」継承 |

実家は戦後の混乱期に一度家屋を失うなど、決して裕福とはいえない環境でしたが、家族の結束力とたくましさが、黒田征太郎さんの人生や創作活動の糧になったと考えられます。幼少期は祖母に育てられたことで、家族への思いも強く、家族の絆や命の大切さをテーマにした作品が多く生まれる土壌となりました。

また、末弟の黒田泰蔵さんは、陶芸の道に進む前から兄・征太郎さんのもとでアシスタントを務めた経験があり、その後独立して世界に羽ばたきました。泰蔵さんは、民藝運動(伝統工芸の再評価を目指す日本独自の美術運動)の著名作家島岡達三さんに師事し、カナダやフランスなど海外を渡り歩いた後、日本に帰国。静岡県で独自のアトリエを構え、白磁の美しさを極めた作風で高く評価されています。

他にも家族に芸術家がいるのではないかという噂も見受けられますが、公式に確認できるのは黒田征太郎さんと泰蔵さん兄弟です。

その他の兄弟や親族については一般にはあまり公表されていませんが、芸術一家としての側面は今も高い注目を集めています。

家系や親族の活動は、黒田征太郎さん自身の価値観や作品世界に大きな影響を与え、今後も家族の物語は語り継がれていくことでしょう。

娘の存在や名前・経歴は?誤情報・混同も解説

黒田征太郎さんの家族、とりわけ娘の存在や名前、そして経歴については、時折ネットや一部メディアで誤った情報や混同が見られる分野です。ここでは、実際の家族構成や娘についてわかっている事実とあわせて、なぜ誤情報が生じるのか、その背景や混同されやすい人物まで丁寧に解説します。

黒田征太郎さんには、1975年生まれの長女、黒田海音子さんがいます。海音子さんは幼少期から料理に興味を持ち、母である桜井莞子さんのもとで育ちました。成長後は母とともに料理の道へ進み、青山で営業している飲食店「のみやパロル」の経営を引き継ぐ形で活躍しています。

この店はアットホームな雰囲気で知られ、地元でもファンの多い場所です。母娘で切り盛りするスタイルが特徴で、料理家としてメディアに登場することもあります。

一方で、ネット上では黒田征太郎さんの「娘」として著名人や別の人物の名前が挙がることがあります。たとえば、陶芸家の黒田泰蔵さん(実際は弟)や、画家の黒田清子さん(皇室出身、縁戚関係なし)などが、まるで親族であるかのように誤解されるケースです。

こうした情報の混乱は、苗字が同じであることや、同時期に美術や芸術の世界で活躍していることが影響しています。

また、海音子さんの経歴が一般的に広く知られているわけではないため、「娘が芸術家として活動している」「画家としてデビューしている」といった根拠の薄い情報が散見されます。しかし、公式情報や信頼できるインタビュー記事などによると、彼女は料理家・経営者として活動していることが事実とされています。

黒田家の家族写真や、母桜井莞子さんと一緒にイベントに登場することもあり、親子の絆が伝わるエピソードも多く残されています。

このような背景から、黒田征太郎さんの「娘」に関する情報は、実際の家族構成や本人たちの活動内容を確認することが重要です。ネット上の噂や混同が生じやすい理由としては、苗字の一致や芸術分野での知名度、メディア露出の断片的な情報が複雑に絡み合っている点が挙げられます。

今後も新たな情報や親族の活動が注目される可能性がありますが、現在のところ、黒田海音子さんが唯一の実娘として知られています。彼女の活動やプロフィールについて正確に知りたい場合は、信頼できる公式メディアや店舗の情報、インタビュー記事などを確認することをおすすめします。

著名な弟・黒田泰蔵の人物像と兄弟関係

黒田征太郎さんには、7歳年下の弟であり、世界的に著名な陶芸家の黒田泰蔵さんがいます。兄弟それぞれが芸術の世界で独自の道を歩んできたことで、日本のアートシーンに大きな影響を与えてきました。

この項目では、黒田泰蔵さんの人物像や経歴、兄弟関係のエピソード、混同されやすい情報の背景まで詳しく整理します。

黒田泰蔵さんは1946年、黒田家の末っ子として滋賀県能登川町(現・東近江市)に生まれました。父親が早くに亡くなり、母親も出稼ぎに出ていたことから、兄・征太郎さんと同様に祖母のもとで育てられます。

高校卒業後、まずは兄の黒田征太郎さんが主宰するデザイン事務所でアシスタントを務め、その後、自身の芸術的な方向性を模索し始めました。

泰蔵さんが陶芸家の道を選んだきっかけは、1969年に渡加しカナダやフランスを巡った海外生活です。帰国後、伝統工芸の巨匠、島岡達三さんの門下生となり、やがて自身のアトリエを静岡県に構え、独自の白磁(はくじ:白い磁器のこと)作品で高い評価を獲得しました。

白磁の美しさや造形の独自性から、国内外の展覧会に招かれ、世界中の美術館やギャラリーで作品が紹介されています。

兄弟関係については、互いにリスペクトし合う芸術家同士という側面が色濃く表れています。征太郎さんは兄としてだけでなく、芸術家としての泰蔵さんを高く評価しており、泰蔵さんもまた兄の影響を語る場面が多く見られます。

芸術への向き合い方や人生観は共通しており、若い頃から「何かを作る」というクリエイティブな感覚を大切にしてきた兄弟です。

一方で、ネット上や一部メディアでは、黒田泰蔵さんと征太郎さんの関係や、それぞれの作品が混同されることもあります。たとえば、「黒田泰蔵さんも画家である」という誤解や、泰蔵さんの陶芸作品が征太郎さんのアート活動と同列で語られるケースです。実際には、それぞれ異なる分野で活躍しており、活動拠点や作品ジャンルも明確に区別されています。

また、兄弟以外の親族が芸術家であるという噂が出ることもありますが、現時点で公式に確認されているのは黒田征太郎さんと泰蔵さん兄弟のみです。兄弟の関係はお互いの活動を支え合うとともに、日本の現代アートや陶芸の発展に大きな足跡を残しています。

下記に兄弟の関係や主なプロフィールをまとめます。

| 氏名 | 生年 | 主な活動 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| 黒田征太郎 | 1939年 | 画家・イラストレーター | 社会活動・反戦プロジェクトも主導 |

| 黒田泰蔵 | 1946年 | 陶芸家 | 白磁作品で国際的評価を得る |

こうした経歴や背景を理解することで、兄弟それぞれの活動の独自性や、現代アート界での貢献度の高さを感じ取ることができます。今後も二人の作品や生き方は、芸術に関心のある方々の間で語り継がれていくことでしょう。

黒田征太郎の創作活動・代表作と最新情報

話題の絵本や名作の背景・誕生秘話

若い頃や下積み時代や画家としての原点エピソード

2025年現在の活動・最新プロジェクト

評価される理由と評価が分かれる背景

家族の噂やネットで混同されやすい情報を検証

話題の絵本や名作の背景・誕生秘話

黒田征太郎さんの作品群は幅広いジャンルにまたがっていますが、その中でも「絵本」というジャンルは特に多くの読者の心をつかんできました。黒田さんが手がけた絵本の数々は、単なる児童向けの物語にとどまらず、社会的なメッセージや人生の本質に触れる深いテーマを内包しています。

そのため、親子で読み継がれるだけでなく、大人になってからも読み返したい一冊として多くのファンに愛されています。

黒田征太郎さんが絵本制作に本格的に関わりはじめたのは、作家・野坂昭如さんとの出会いが大きなきっかけです。野坂さんの「戦争童話集」シリーズのビジュアル化プロジェクトを通じて、黒田さんの画風と物語性が融合し、社会的にも話題となる絵本が数多く誕生しました。

特に「火垂るの墓」「ウミガメと少年」などは、戦争体験をもとにした子どもたちの姿を描きながら、命の尊さや平和の大切さを静かに訴えかけています。

制作の裏側には、黒田さんならではの独自のこだわりと工夫があります。例えば、絵本のイラストには水彩やパステルを用いるだけでなく、紙を破いたり重ねたりする独創的な技法を積極的に取り入れています。

これは、黒田さん自身が「アニメーションや映像化で画が動いて見えることが重要」と語っていたこととも関係しており、アートとしての表現の幅を広げる試みとなりました。また、NHKなどで映像化される際にも、制作予算が限られる中で「どうすれば最大限の表現ができるか」と工夫を重ねた結果、紙や絵の具といったアナログな手法が強く印象に残る仕上がりとなっています。

こうした絵本の制作現場には、時代背景や作家同士の信頼関係、さらには黒田さん自身の戦争体験や家族への思いが色濃く反映されています。例えば、戦時中に家族と過ごした防空壕での記憶や、空襲を逃れて疎開した経験が、物語の端々に描かれており、それが読者にリアルな感情を呼び起こす力になっています。

また、絵本だけでなく、これらの作品がアニメーションや映像作品となり、テレビ放映やDVD化されるなど、メディアを超えて広がっているのも特徴です。これにより、黒田さんの描く「命の物語」や「平和への願い」はより多くの世代に伝えられています。

制作に関わったスタッフや声優、関係者のコメントからは、「作品を通して命の大切さを感じてもらいたい」という思いが一貫して伝わってきます。

なお、黒田さんが手がけた絵本の中には、単純な児童向けではなく、大人にも深く刺さるメッセージを含んだものも多いです。現代社会の中で見落としがちなテーマを、やさしい絵とともに投げかけることで、読む人それぞれの心に新たな気づきをもたらしています。

このような背景を知ることで、黒田征太郎さんの絵本が単なるエンターテインメントではなく、「生きる力」や「命の意味」を伝えるための大切な文化財であることを、より深く理解できるでしょう。

若い頃や下積み時代や画家としての原点エピソード

黒田征太郎さんの芸術家としての歩みは、幼少期からの波乱に満ちた人生経験が大きく影響しています。1939年に大阪で生まれ、戦争の始まりとともに成長期を迎えた黒田さんは、幼いころから防空壕で過ごす日々や空襲の記憶が心に強く残っていると語っています。

こうした過酷な幼少期の体験が、のちの作風や人生観の基盤となっています。

戦後、家族で兵庫県西宮市に移り住みますが、実家は軍需工場を営んでいたため、戦争の影響を強く受けました。父親が亡くなり、母親も仕事に出ていたため、祖母とともに兄弟姉妹で助け合いながら成長することになりました。

子どものころから周囲の大人たちや社会の変化を敏感に感じ取っていた黒田さんは、「物を作る」「絵を描く」ことで心のバランスを保つようになったといいます。

学生時代には、兵庫県立西宮東高等学校に通い、その後大阪市立工芸高等学校のグラフィックデザイン科に進学。美術やデザインに関する基礎を学ぶ中で、独学の重要性や、自分だけの表現スタイルを確立することに強いこだわりを持つようになります。この時期には、夜間に印刷所でアルバイトをしたり、新聞社でイラストを描いたりと、生活費を稼ぎながら実践的なスキルを身につけていきました。

画家としての本格的なキャリアをスタートさせたのは、船乗りとして世界各地を回った20代の経験が大きな転機になっています。船上で見た景色や異国の文化、人との出会いが黒田さんの想像力を大きく広げ、帰国後はその体験をもとに独自の作風を築いていきました。

また、ニューヨークでの18年間の滞在も、アメリカの芸術文化や社会運動に触れたことで、反戦や平和といったテーマをより深く掘り下げるきっかけとなっています。

1970年代には、帰国後に桜井莞子さんと結婚し、家族を持つことで生活が大きく変化しますが、デザイン事務所K2の設立や、社会運動への参加など、精力的な活動を続けました。この時期の黒田さんは、単なる画家ではなく、社会や時代と対話しながら自分の表現を磨く芸術家として、評価されるようになります。

このような若い頃の苦労や挑戦が、現在の黒田征太郎さんの作品やメッセージに直結しているのは間違いありません。原点には「命を見つめる視点」や「人と社会をつなぐ芸術の力」を信じる心があり、その思いは今もなお作品や活動を通して伝えられています。

2025年現在の活動・最新プロジェクト

黒田征太郎さんは、80歳を超えてもなお精力的な創作活動を続けていることで知られています。現在も北九州市門司港のアトリエを拠点に、社会を見つめる鋭い感性と柔軟な発想力で、多彩なプロジェクトに挑戦し続けています。

2025年においても、その活動範囲は国内外を問わず、絵画やイラスト制作はもちろん、平和や命をテーマにした社会的なメッセージ発信、アートイベントの監修、教育活動まで幅広く及んでいます。

ここ数年、最も注目を集めているのが、原爆体験の記憶や命の大切さを若い世代に伝えるためのプロジェクトです。PIKADON PROJECT(ピカドン・プロジェクト)では、戦争体験者の声や平和への願いを作品として可視化し、アートを通じて平和教育に貢献する活動を続けています。

黒田征太郎さんが描いた原爆や命をモチーフにした絵は、全国各地の小学校や美術館で展示され、若い世代に平和のメッセージを伝えるツールとなっています。

また、長年取り組んできた「戦争童話集」のアニメーション化や映像作品の再編集、NHKや地方局とのコラボレーションによる特別番組の制作も進行中です。これらの映像作品は、過去の資料や黒田さん自身の証言、時代背景をもとに構成されており、ドキュメンタリーとしての価値も高く評価されています。

紙を破る、絵の具を垂らすなど独創的なアナログ手法を使いながら、新しい映像表現の可能性を探る姿勢が、多くのクリエイターにも刺激を与えています。

教育・地域連携の最新動向

教育現場への出張授業や、地元アートイベントのプロデュースも活発です。特に、北九州市や大阪の学校現場では、黒田さんのワークショップが毎年の恒例行事となり、生徒たちが自ら命や平和をテーマにした作品を作ることで、芸術を身近に感じる機会が増えています。

自治体と連携した壁画プロジェクトや公開制作なども実施されており、芸術の力で地域コミュニティを活性化させる活動が進められています。

デジタル時代への適応

近年はデジタルアートやオンライン展覧会への参加も始めています。SNSや動画配信を活用し、より多くの人に作品やメッセージを届けるための新しい試みも積極的です。これにより、遠方に住むファンや若い世代とも直接コミュニケーションをとれる機会が増え、作品やメッセージの広がりを実感することができるとされています。

家族や若いクリエイターとのコラボ

家族や若手アーティストとのコラボレーション企画も進行中です。娘の海音子さんや弟の泰蔵さんなど、家族のつながりから生まれる創作の広がりは、世代を超えて新たな芸術表現を生み出す源となっています。

また、若いクリエイターとの共同制作を通じて、現代の感覚や技術を柔軟に取り入れる姿勢も黒田征太郎さんの大きな魅力です。

このように、黒田征太郎さんの2025年現在の活動は「過去と未来をつなぐアート」として、社会に大きなインパクトを与え続けています。現代社会の課題と真剣に向き合い、アートで社会を動かす姿は、これからも多くの人の心を動かしていくでしょう。

評価される理由と評価が分かれる背景

黒田征太郎さんの作品や活動は、美術界や社会全体から高い評価を受けている一方で、その独特な作風や社会的な主張から賛否が分かれることもあります。ここでは、なぜ多くの人々に評価され続けているのか、そして評価が分かれる背景にはどのような理由があるのかを、客観的に整理します。

まず、黒田征太郎さんが評価される最大の理由は、「命」「平和」「人間の尊厳」といった普遍的なテーマを、独自の表現方法で描き続けている点です。幼少期の戦争体験や家族との記憶を原点とした作品には、社会の現実や歴史を直視し、未来に希望をつなげる強い意志が込められています。

特にPIKADON PROJECTや戦争童話集の活動を通じて、戦争を知らない世代にも命の大切さを伝えることに貢献してきました。これらの作品や活動は、美術館や教育現場、メディアで高く評価されており、多くの賞や特別企画に選ばれています。

また、表現手法の多様性も黒田さんの魅力の一つです。水彩画やパステル、コラージュ、さらには紙を破いたり重ねたりする独創的な技法まで、常に新しい表現を追求しています。アナログとデジタル、伝統と革新の両面を取り入れたその作風は、同業のアーティストや若い世代にも多大な影響を与えてきました。

一方で、評価が分かれる背景として、「作品の抽象性」や「強い社会的メッセージ」が挙げられます。黒田さんの作品は、見る人によって印象や感じ方が大きく異なる抽象画の要素が強く、ストレートなメッセージ性が時に見る側に葛藤や反発をもたらすこともあります。

たとえば、戦争や核、命といった重いテーマを扱うため、「気軽に楽しむアート」とは異なり、受け手に強い考察を促すスタイルです。このため、「芸術性」と「社会運動」のバランスについては、批評家や観客の間で議論が続いてきました。

加えて、黒田征太郎さんの知名度や社会的影響力の高さゆえに、作品の評価が先行しすぎてしまい、純粋な美術的評価とは別の視点で見られることも少なくありません。例えば、「社会的な意義は認めるが、絵そのものが好きかどうかは別」という美術愛好家の声や、「時代の空気を先取りしているが一般受けしにくい」といった意見も見受けられます。

評価が分かれる最大のポイントは、やはり「受け手が何を求めてアートに向き合うか」という部分に集約されます。芸術に娯楽性や装飾性を求める人と、社会的な問いやメッセージ性を重視する人では、同じ作品でも感じ方が大きく異なるためです。

このような多様な評価や意見が存在すること自体が、黒田征太郎さんの作品が「考えさせるアート」として時代を超えて支持される理由でもあります。

今後もさまざまな立場からの評価を受けつつ、芸術の持つ力と社会的な責任を問い続けていく存在であることに変わりはありません。

家族の噂やネットで混同されやすい情報を検証

黒田征太郎さんに関してインターネットやSNSで検索すると、「家族」にまつわるさまざまな噂や誤解が数多く出てきます。特に、娘や弟、配偶者に関する情報は話題になりやすく、実際の家族構成や親族との関係性を正確に知りたいと感じている人は少なくありません。

ここでは、黒田征太郎さんの家族について世間でよく語られる噂や、ネット上で混同されやすい代表的な情報をデータベースにもとづいて整理し、検証します。

まず、最も多く見受けられるのが、娘の存在に関する混乱です。黒田征太郎さんには、料理家であり「のみやパロル」を切り盛りしている海音子さんという実娘がいます。しかし、ネット上では「画家として活動している」「海外で芸術家として有名になった」といった内容や、全く別の著名人の名前があたかも娘であるかのように語られるケースも存在します。

これは、同じ苗字や芸術分野での活躍が重なったことが主な要因であり、情報が断片的に拡散された結果、誤解が広まっています。

また、配偶者に関しても同様の誤解が散見されます。黒田征太郎さんの元妻は料理家の桜井莞子さんであり、二人の子ども(長男と長女)がいます。しかし、SNSやまとめサイトなどでは「黒田征太郎さんは再婚している」「現在も同じ妻と一緒にいる」など、実際には確認できない情報が繰り返し流布されています。

特に、桜井莞子さんがテレビや雑誌に出演する機会があると、その紹介文などが不正確なまま引用され、結果的に事実とは異なる家族像が拡大してしまうことがあります。

さらに、黒田征太郎さんの弟である陶芸家・黒田泰蔵さんとの関係も、しばしば誤認されるポイントです。泰蔵さんは実弟であり、陶芸界で高く評価されていますが、時折「兄弟で画家として活動している」「兄のアシスタントがそのまま著名な陶芸家になった」といった脚色された経歴がネットで拡散されることがあります。

これは、泰蔵さんが若い頃に黒田征太郎さんの仕事を手伝ったことは事実であるものの、その後は独自に陶芸の道へ進んだ経緯があるためです。芸術家一家であることから、親戚や兄弟姉妹までがすべてアーティストだと誤って紹介されることもあるため、注意が必要です。

他にも、家系図や親族の職業に関して「黒田家には有名な画家が他にもいる」「親戚が政治家や音楽家である」といった噂がSNSやまとめ記事で見られますが、実際に公式な情報で確認できるのは黒田征太郎さん、弟の泰蔵さん、娘の海音子さん、元妻の桜井莞子さんです。

一般公開されていない家族情報まで「〇〇の親族」として広がる場合があり、芸能人や著名人と苗字が同じというだけで「親族」とされてしまうケースもあります。

表として整理すると、よく見られる混同や噂のパターンは下記の通りです。

| 混同されやすい内容 | 実際の事実 | 混同・誤認の主な原因 |

|---|---|---|

| 娘が有名な画家・芸術家 | 娘の海音子さんは料理家・経営者 | 同姓同名や芸術分野の知名度 |

| 兄弟全員が芸術家 | 弟の泰蔵さんは陶芸家、他は非公開 | 芸術一家イメージ・伝聞の拡大 |

| 妻や配偶者が複数回変わっている | 元妻は桜井莞子さん、離婚後は情報なし | メディア出演時の紹介ミスやSNSの拡散 |

| 有名人・著名人と親戚関係 | 親族に関する公式な情報は限定的 | 苗字が同じことや芸術界での知名度 |

このように、黒田征太郎さんの家族にまつわる噂や混同は、名前や職業、芸術家というイメージ、さらにはインターネット上の断片的な情報が複雑に絡み合って生じています。正確な家族構成や関係性を知りたい場合は、必ず公式のプロフィールやインタビュー、信頼性の高い出版物・美術館サイトの情報を確認することが大切です。

記事やSNSの断片情報だけを鵜呑みにせず、出典の明示された情報源を参考にすることで、誤解や混同を防ぐことができます。

【まとめ】黒田征太郎の人物像・家族・画業の全体像

- 1939年生まれの日本を代表する画家・イラストレーター

- 戦争体験が創作の原点であり、命や平和が一貫したテーマ

- 自由な発想と社会的メッセージ性が画業の特徴

- 代表作は核や命をモチーフにした作品が多い

- デザイン事務所K2の共同設立者

- 「戦争童話集」など映像化・アニメーション制作にも注力

- 船員やニューヨーク在住経験が人生観と作風に影響

- アート市場では数千円から十数万円まで幅広い価格帯

- 妻は料理家の桜井莞子で離婚後も家族と関係が続く

- 娘・海音子は料理家・経営者として活動

- 弟の黒田泰蔵は白磁で国際的評価を得る陶芸家

- 家族の職業は非公開だが芸術一家としても知られる

- 近年は平和教育やPIKADON PROJECTに取り組む

- 教育現場や地域イベントでワークショップを多数実施

- ネットでは娘や家族構成の混同・誤情報が広まりやすい

コメント